新书推荐 | 《没有精神科医生的地方:实用精神健康服务手册》

没有精神健康,就没有健康

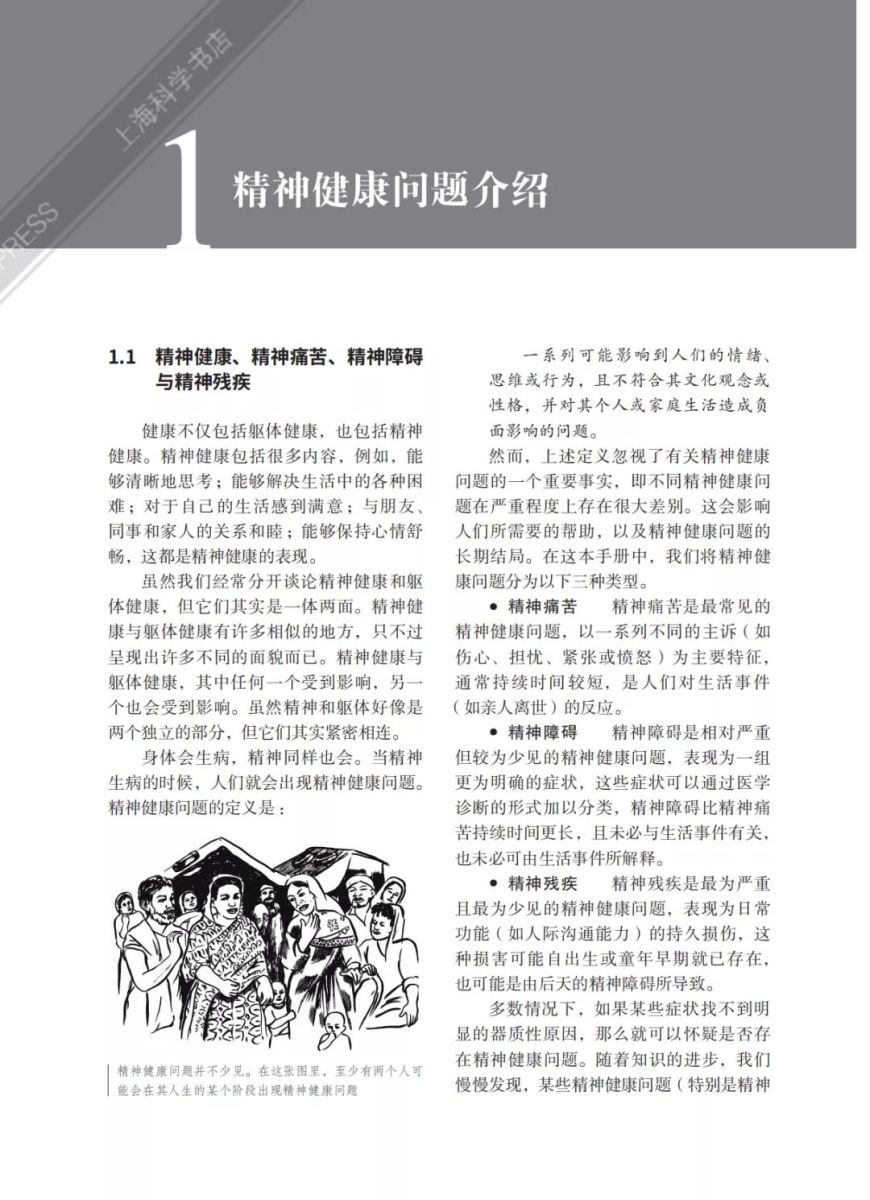

精神健康与每个人都息息相关,我们所有人都曾经或多或少体会过焦虑、抑郁、孤独、压力等等感受,也曾经有过情感、家庭、学业、成长、人际关系等方面的心理困扰。

精神健康是一个谱系,从精神健康,到比较轻度的精神痛苦,到精神障碍,再到最后的精神残疾,都会对我们的生活产生各种各样的影响。

无论我们是否面临精神健康问题,来自他人的帮助和支持,以及更为系统性的精神健康服务,都是非常重要的,这些服务能够帮助我们走出精神健康问题的困扰,也能帮助我们实现更高程度的精神健康。

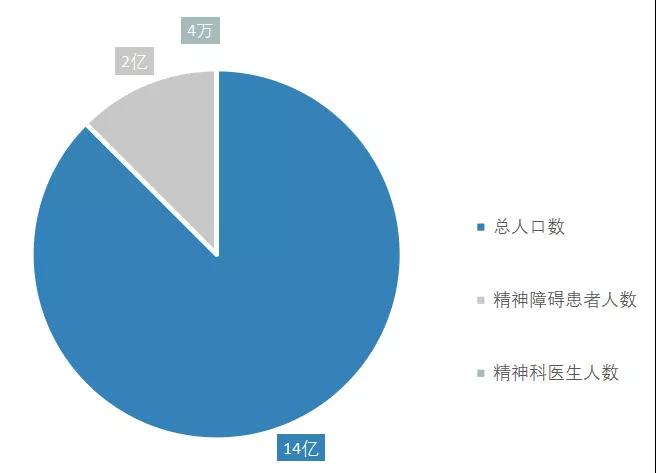

据统计,我国精神障碍的患病率达到16.57%,也就是说,每7个人里就有1个人罹患精神障碍,16.7%乘上我国的人口基数,就是2亿!而这还只精神障碍的患病率,如果再加上程度稍轻的精神痛苦,那么可想而知,我国受到精神健康问题困扰的人到底有多少。

然而,与这样庞大的精神健康问题人群相比,我国的精神健康服务却非常稀缺。据统计,我国总共只有4万名精神科医师,相当于每10万人口只有3名不到的精神科医师,换言之,我国的每名精神科医师需要保护3万多人的精神健康,而且这些专业资源还主要集中在东部沿海一线城市,哪怕是到二三线城市,要想得到高质量的精神健康服务,也非常难。

健康是我们的基本人权,精神健康同样也是。我们每个人都应该享有精神健康,应该享有高质量的精神健康服务。精神健康服务不应该成为少数人的特权,而应该人人可及、可用、可负担。我们社会里的许多边缘弱势群体往往面临着更高的精神健康问题风险,那么我们所提供的精神健康服务非但应该人人可及,还更应该向他们适当倾斜。

医学的目的是什么?在复旦大学上海医学院的老校歌里,有这么一句话:“人生意义何在乎?为人群服务。”为人群服务,既是人生的意义所在,也是医学的目的所在。既是人群,那我们就不应该落下任何一个人,无论贫富贵贱,无论男女老少,都应该得到适切的健康服务,同样也包括非常重要的精神健康服务。

精神健康,人人共享,精神健康服务,不应该落下任何一个人,这便是我们的信念所在!

然而,现实依旧严峻:“在我们缺乏足够数量的精神科医生的情况下,如何能够保护所有人的精神健康?”这个问题并非我国独有,世界上许多中低收入国家乃至许多高收入国家的资源欠发达地区,也同样面临着相似的问题。

对于这个问题,我们并非没有解困的方案,在全球精神卫生领域,有一个非常重要的人力资源开发策略,那就是以“精神健康人人共建”的方式实现“精神健康人人共享”。

既然精神专科资源非常缺乏,那么,我们是否可以动员更多人(甚至是许多非精神专科背景出身的人)的力量来提供精神健康服务?

回答是:“可以。”在世界卫生组织(WHO)的精神健康服务框架里,精神专科服务只占到这个框架的很小一部分,更大部分来自非专科服务、社区服务以及自我照护。

许多行业的从业者在他们的日常工作中都可能会碰到服务对象的精神健康服务问题和需求,包括心理咨询师、治疗师,当然还包括社区工作者、社会工作者、初级保健医生、人道主义援助人员、公益从业者、社会服务提供者、公安民警、学校老师、公司HR等。

比如,老师可能会碰到学生有精神健康需求;社区卫生服务中心医生可能会碰到社会居民(尤其是许多老年慢病患者)有精神健康需求;社区工作人员也可能会碰到社区居民有精神健康需求;公司HR可能会碰到员工有精神健康需求;公益行业、社会服务行业、人道主义援助行业的许多服务对象都是弱势人群,就更加面临着精神健康服务需求。

很多时候,不是精神专科医生,而是上述这些从业者充当了精神健康的“守门人”,首先发现了人们的精神健康问题和需求,因此,他们也都是精神健康服务体系非常重要的参与者。

可是到目前为止,我们的服务体系却在很大程度上忽视了他们的重要性。对于解决我国巨大的精神健康服务缺口来说,这些非精神专科出身的普通人的参与,其实是非常重要的,他们可以发挥的作用是非常巨大的,包括精神健康问题筛查与识别、精神健康问题的初步应对、资源链接、转介等。

当然,作为非精神专科出身的普通人可能会困惑:“假使我在工作中真的碰到服务对象有精神健康问题,到底该怎么办?”比如,作为老师,当我发现学生情绪不好,我如何知道他是不是抑郁?该如何跟他沟通?如何判断他的病情严重程度?什么情况下需要建议他看医生?

这种时候,许多朋友想要提供帮助,却感觉“书到用时方恨少”,自己对于精神健康问题还不是很了解,也不知道在这种情况下该如何沟通与应对,缺乏最基本的精神健康问题知识与技能。

目前,国内还没有任何一本精神健康服务手册,是写给这些非精神专科出身的人的。我们希望动员更多人的力量来提供精神健康服务,那我们作为精神科医生,就需要把我们所知道的有关精神健康问题和服务的知识与技能,讲给更多人听,教给更多人用。

今天,要推荐的这本《没有精神科医生的地方:实用精神健康服务手册》(Where There Is No Psychiatrist: A Mental Health Manual)一书,能够帮助许多朋友,解决上述提出的各类问题。

《没有精神科医生的地方:实用精神健康服务手册》是一本通俗易懂的精神健康服务手册,由国际知名精神病学家、公共卫生专家、哈佛医学院教授Vikram Patel与其同事Charlotte Hanlon博士编写,这本书是为所有非精神科专科背景出身的健康工作者量身定制的,只要你在工作中可能碰到精神健康问题,并想要提供帮助,那么这本书就非常适合你。

这本书的编写方式非常特别,区别于一般的精神医学教材,它在编写上力求平白易懂,除了介绍有关精神健康问题评估与处理的基础知识之外,更重要的是,这本书从临床问题出发,列举了许多有关精神健康问题的具体案例,详细介绍作为非精神专科出身的健康工作者,该如何评估与处理这些问题。这本书更强调的是患者经验,而非医学诊断。此外,这本书还介绍了许多不同的服务场景(如社区、妇产科、学校)中可能碰到的精神健康问题及应对方法,便于在工作中随时查阅。

因此,无论你是心理咨询师、心理治疗师、社会工作者、社区工作者、初级保健工作者、家庭医生,还是公益从业者、社会服务提供者、公安民警、学校老师、公司HR等等,无论你对于精神健康问题有多少了解,都可以从这本书中获得帮助。当然,如果你是精神专科从业者、医学生、政策制定者、服务研究者或其他对精神健康感兴趣的朋友,也都可以从这本书中获得很多启发。

原著主编简介

维克拉姆·帕特尔(Vikram Patel),国际知名精神病学家、公共卫生专家,哈佛医学院全球健康与社会医学系全球健康讲席教授,哈佛医学院“人人享有精神健康”(Mental Health for All)实验室及“全球精神健康@哈佛”(Global Mental Health@ Havard)项目联席主任,伦敦卫生与热带医学院荣誉教授,英国医学科学院院士,是全球精神健康运动(Movement for Global Mental Health)、伦敦卫生与热带医学院全球精神健康中心(Center for Global Mental Health)、精神健康创新网络(Mental Health Innovations Network)及印度知名精神健康非营利组织Sangath等多家机构的联合创始人,长期致力于全球精神健康领域的研究及倡导工作,2015年被美国《时代》杂志评为“100位最具影响力的年度人物”之一。

夏洛特·汉隆(Charlotte Hanlon),精神病学家、流行病学家,伦敦国王学院全球精神健康准教授,长期生活并工作于埃塞俄比亚,致力于改善中低收入国家的精神卫生服务及体系。

主译简介

徐一峰,上海市精神卫生中心院长,中国医师协会精神科医师分会第三届会长,中国医院协会理事、中国医院协会精神病医院分会主任委员,中华医学会精神病学分会常委,上海市重性精神病重点实验室主任,上海交通大学医学院精神卫生学系主任,上海交通大学Bio-X研究院特聘教授,复旦大学精神卫生研究院院长,世界卫生组织/上海精神卫生研究与培训合作中心主任,General Psychiatry主编。

姚灏,上海市精神卫生中心精神科医师,复旦大学医学博士,哈佛大学公共卫生硕士,心声公益创始人,主要研究领域为社会精神病学、社区精神卫生、全球精神卫生、医学人文、医学教育。

译者团队

(按姓氏笔画排序)

马雪梅(英国伦敦国王学院精神病学、心理学和神经科学研究所)

付尹柯(美国亚利桑那大学埃勒管理学院)

曲雪琪(美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院精神卫生系)

任博恩(山东大学哲学与社会发展学院人类学系)

刘 扬(中国科学院心理研究所)

刘凤瑶(广东省人民医院)

安孟竹(香港中文大学文学院人类学系)

李坤梅(香港城市大学人文社会科学院社会及行为科学系)

李佳颖 [百济神州(北京)生物科技有限公司]

李京晶(独立执业心理咨询师)

杨颜彦(上海外国语大学高级翻译学院)

吴佳潞(复旦大学中国语言文学系)

何 叶(复旦大学社会发展与公共政策学院心理学系)

沈烨钦(北京理工大学外国语学院)

张英诚(上海市黄浦区精神卫生中心)

张昕璇(英国剑桥大学心理学系)

陈 茜(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)

陈彬华(广东省日慈公益基金会心智素养研究院)

陈媛宛若(复旦大学外国语言文学学院英语系)

周 杰(武汉大学发展与教育心理学研究所)

袁艺琳(北京大学第六医院)

黄秋园(美国波士顿大学医学院)

龚盈上(复旦大学外国语言文学学院翻译系)

隋 真(西安市光源助学公益慈善中心)

曾艺欣(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)

颜上程(苏州大学附属第二医院)

潘 南(北京万千新文化传媒有限公司心理图书编辑部)

loading......

loading......